“Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.” Este é o segundo mandamento da Lei de Moisés do Velho Testamento da Bíblia, que virou o primeiro mandamento das artes plásticas contemporâneas.

A comparação não é minha, mas do poeta mineiro e estudioso de artes, Afonso Romano de Sant'Anna, em seu livro “Desconstruir Duchamp”, onde o autor tece inúmeras reflexões sobre o estado atual das artes plásticas no mundo, dominadas pela arte conceitual.

Qualquer pessoa que tenha atualmente um mínimo interesse em acompanhar como andam as coisas no mundo das artes plásticas – que a nova academia prefere chamar e incluir no termo “artes visuais” – se verá diante de um quadro bem difícil de assimilar. Num mundo onde reinam “conceitos” abstratíssimos e onde “tudo” – literalmente qualquer merda (Manzoni, artista italiano enlatou suas próprias fezes que foram vendidas a preço de ouro) – pode ser considerado arte, quem ganha é o sistema: mercado de ações, curadores, negociantes de arte, instituições e, claro, o artista digerido por esse sistema.

Mas perde o ser humano. Nesse sentido, a crise atual das artes plásticas está nos dizendo alguma coisa, e precisamos ouvi-la.

Um primeiro fato que chama a atenção é a absurda elitização daquilo que pode ser chamado de alta cultura, como livros, teatro, concertos musicais, cinema, museus. Recentemente, o Ministério da Cultura fez uma pesquisa cujos dados são alarmantes. Para não entrar em outras áreas, apenas em relação a um dos dados avaliados pelo índice que mediu o consumo cultural do povo, verificou-se que 70% dos brasileiros jamais colocou os pés em um museu!

Há muitos anos, exatamente em 1959, Ernst Fischer já chamava a atenção, em seu livro “A Necessidade da Arte”, para a falta de interesse e de empenho, por parte do sistema capitalista, de que a imensa maioria do povo tenha acesso à cultura. Diz ele: “... massa de seres humanos para os quais mesmo a velha arte é algo de inteiramente novo, seres cujo gosto artístico ainda está por se formar, cuja capacidade de apreciar as qualidades artísticas precisa ser desenvolvida”, necessitam de que a arte se liberte do fato de ser bem de uma “elite educada” a que se chama “público”. E essa “elite educada” nunca foi tão elite quanto atualmente em que a arte conceitual se assume como obra DE e PARA iniciados. Mas faz sentido! Se um tubarão congelado em formol ou uma cama desarrumada após uma relação sexual podem ser expostos como “obras de arte”, realmente para se enxergar nisso o que “eles” dizem que existe – arte – realmente há que ser um iniciado de uma de suas herméticas escolas!

|

| Pinturas da caverna de Lascaux, França |

Humanismo percebido por Marcelo Gleiser, físico teórico brasileiro, que acaba de lançar no Brasil o seu novo livro “Criação Imperfeita”. O livro fala de ciência, de Física e Astronomia. O que isso tem a ver com Arte? O seguinte: Marcelo Gleiser propõe uma mudança de foco num paradigma tão antigo quanto a ciência: “é necessário deixar para trás a expectativa de que devemos achar explicações finais sobre o mundo, sejam elas científicas ou religiosas”, diz ele e acrescenta que essa maneira de fazer ciência nos fez evoluir e aprender muito como funciona o universo e do que somos feitos. “Por muito tempo, talvez por tempo demais, buscamos harmonias que não existem; buscamos, também, por companhia nos céus – divina ou extraterrestre, que aliviasse os temores de nossa existência.” Mas esse tempo já passou, diz ele, ao propor o que ele chama de Humanocentrismo, ou seja, a necessidade de recolocar o ser humano no centro da atenções, das ciências à artes.

Nas artes hoje vivemos sob o pensamento único que impera sob o nome de “arte contemporânea”. Mas o que exatamente significa o termo “arte contemporânea”? Para o mercado – e para o sistema atual das artes, na expressão do jornalista Luciano Trigo – significa simplesmente commodities. Arte é negócio – e negócio é arte, inclusive para alguns artistas.

Arte não é mais aquela obra de criação de um ser humano apresentada à outro com o sentido de refusão desse homem, como diz Antonio Callado, num sentido de coletividade “que completa uns homens nos outros”, que “torna novos” os homens, que incita-os “à permanente escalada de si mesmos” e da sociedade. Hoje Arte é mercadoria, no sentido capitalista definido por Marx como mais-valia. Na Idade Média, uma pintura valia um preço, mas o preço real do gasto com material e do trabalho do artista. Hoje, na busca alucinante (e alucinógena) pelo lucro a todo custo, um tubarão imerso em formol do artista plástico Damien Hirst é vendido como obra de arte por 12 milhões de dólares. O mundo deve estar louco... Mas, pensando bem, esse mundo é uma minoria, que da maioria quer mesmo é distância. Melhor – para eles – que ainda hoje 70% de brasileiros não possam ir a um museu contemplar as Belas Artes...

Essa arte hoje também é tudo, menos pluralismo. Não há espaço para pintores figurativos, por exemplo. Milhares de artistas figurativos, que teimam em representar a realidade em seus quadros, sobrevivem à margem do sistema, esquecidos, resistentes. Afonso Romano de Sant'Anna, também em seu livro “Desconstruir Duchamp” pergunta: “Quantos artistas ainda não estão traumatizados, paralisados, congelados de medo diante do desejo de pintar figuras, como se os talibãs os fossem pegar em flagrante?”

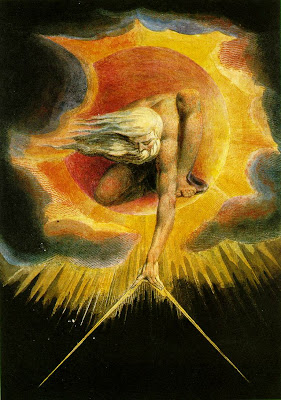

Voltando à frase bíblica inicial, podemos pensar que realmente hoje há um medo da imagem no mundo das artes plásticas – grande paradoxo gerado pela sociedade pós-moderna que multiplica-se em milhões de imagens. Mas esse medo é o mesmo medo de se voltar ao ser humano, de recolocá-lo no centro, como propõe Marcelo Gleiser. É o mesmo medo das elites de que esses 70% de brasileiros possam ir aos museus, às galerias, às livrarias, aos cinemas, aos teatros, aos concertos musicais, porque no dia em que isso começar a acontecer o homem mais uma vez estará dando um salto em sua humanidade.

Para terminar, em prol dessa re-humanização das artes, Ernst Fischer:

“O homem, que se tornou homem pelo trabalho, que superou os limites da animalidade transformando o natural em artificial, o homem, que se tornou um mágico, o criador da realidade social (…) será sempre Prometeu trazendo o fogo do céu para a terra, será sempre Orfeu enfeitiçando a natureza com a sua música. Enquanto a própria humanidade não morrer, a arte não morrerá.”